Il metroidvania è il più sensuale e sfuggente dei generi videoludici. Il “vedo-non vedo” di un’estetica 2D che lascia molto spazio all’immaginazione, accoglie e concede di fantasticare su un rituale di game design misterioso, esoterico, provocante. Le sue poche, dogmatiche regole utilizzate come un inebriante profumo da sviluppatori edonisti, che guidano il giocatore attraverso un percorso sensoriale, solo all’apparenza non lineare, dove il piacere ludico diventa un crescendo costruito su power up e strade precedentemente irraggiungibili che si spalancano, lasciandoci entrare solo quando il desiderio della progressione e della scoperta raggiunge il suo culmine. Tutto questo per dire che giocare un metroidvania è sicuramente meglio che leggere i libri di E.L. James, poco ma sicuro, ma è anche un modo di sbloccare certi freni inibitori, uscire da convinzioni e convenzioni ludiche.

La nascita stessa di Metroid nell’86 fu l’abbattimento di un tabù che voleva il giocatore ancora condizionato dalla mentalità da “sala giochi”, l’atto di ribellione di chi voleva di più che schermate fisse o progressioni a perdifiato da sinistra a destra, racchiuse nello scrolling di livelli inesplorabili, limitati. L’arcade che compie la sua trasformazione in action/adventure, cambiando il ritmo di gioco e passando dalle necessità mangia-gettoni e anti-coda dei coin-op ad una dimensione più casalinga, riflessiva, esaltata dal sense of wonder che solo la possibilità intima di esplorare spazi virtuali organici e interconnessi può trasmettere. Una notte di passione tra generi e momenti ludici che si fondono in un corpo solo; shooter, platform e puzzle che si avvinghiano ad Adventure, mescolando identità virtua-genetiche ed emozioni. I potenziamenti diventano permanenti, permettendo di risolvere un level design che gioca con gli spazi e le piattaforme per dettare il ritmo, fin dalla prima schermata: un muro a destra con una minuscola apertura alla base, irraggiungibile senza scoprire l’iconica morfosfera a sinistra, controcorrente, distruggendo in pochi secondi uno schema mentale fortemente radicato, dato per scontato.

METROID NON SARÀ STATO IL PRIMO A SPERIMENTARE IN QUESTO SENSO, MA QUANDO PARLAVA NINTENDO DIVENTAVA TUTTO CANONICO

ETÀ DEL BRONZO: IL PINNACOLO DEL 2D

Nello spettacolare, infuocato e indimenticabile tramonto dell’era 2D, Super Metroid spiccava ancora come un unicum; la rielaborazione di un’idea che aveva contaminato con le sue spore l’intero medium, portata alle estreme conseguenze di level design e fascino. Era l’anno di debutto di PlayStation, con 32-bit e poligoni che avrebbero di lì a poco fagocitato SNES e Mega Drive, e l’opera Nintendo era lì, sulla torre più alta della fortezza 16-bit guardando il mondo bruciare ai suoi piedi, in preda a una rivoluzione tecnologica che avrebbe cambiato tutto. Sembrava più un canto del cigno che un nuovo inizio per la serie, se non fosse stato per il fatto che qualcuno in Konami, giocando e lasciandosi ispirare da Metroid e Zelda, stava per trovare la quadra e dare una svolta a Castlevania, ormai al capolinea commerciale dopo dodici iterazioni.

Symphony of the Night nel ’97 fu forse l’opera della svolta, non solo per la saga dei Belmont, ma perché per la prima volta Toru Hagihara e Koji Igarashi usarono la struttura di Metroid come template per crearci sopra qualcosa di totalmente nuovo. Era la nascita di un genere che nel suffisso “vania” racchiude tutta la filosofia di un documento di game design camaleontico, capace nelle mani giuste di prendere sfumature e raccontare immaginari totalmente diverse tra loro, pur rimanendo irrimediabilmente riconducibili a Metroid. Il castello di Dracula diventa così un macro-livello perfettamente omogeneo, il passaggio tra i vari ambienti venne fluidificato eliminando gli ascensori che in Super Metroid delimitavano chiaramente le singole aree e alleggerendo il backtracing con una struttura RPG che prevedeva punti esperienza, level up, inventario ed equipaggiamento, andando a plasmare Alucard secondo lo stile di gioco preferito come non era mai stato possibile fare con Samus. Il primo emulo della creatura di Sakamoto era già un sotto-genere, un sadico hack ‘n slash platform capace di fare cose incredibili con la mappa, rovesciandola letteralmente e facendo esplodere la testa a una foltissima schiera di appassionati. Un cult, una di quelle opere spesso citate in “top 10” e classifiche “all time” varie, all’epoca estemporaneo ed accecante lampo di gameplay bidimensionale, quasi fuori contesto, fuori tempo massimo, costretto ad emigrare insieme a tutto il genere su Game Boy Advance per sopravvivere, là dove nascerà la definizione stessa di “metroidvania”.

ETÀ DEL FERRO: LABIRINTI PORTATILI

Dal 2000 Igarashi è un fiume in piena: Circle of the Moon (2000), Harmony of Dissonance (2002) e Aria of Sorrow (2003) – raggruppati recentemente nella Advance Collection uscita un po’ ovunque. Una tripletta di grandi Castlevania intervallati dalle incursioni di Samus Aran, con Sakamoto che prima dirige il quarto capitolo della serie, Metroid Fusion, nel 2001 e poi si dedica al total makeover del capostipite, il solidissimo Zero Mission nel 2004. Un duopolio che non aveva praticamente rivali, nonostante negli ultimi anni di Game Boy Color fossero usciti Wario Land 3 e il primo Shantae di WayForward, che proponevano un’interessantissima ibridazione di alcuni elementi della struttura col platform classico. Gran bei giochi.

È su Nintendo DS che comincia a muoversi qualcosa però, con la scena che ribolle proprio partendo dall’inaspettata defiance di Metroid, quando Nintendo decide di mettere il capitolo “Dread” e tutto il post-Fusion in ghiacciaia (ufficiosamente annunciato in un leak del 2005 e riesumato solo dopo Samus Returns) per fare all-in sui Prime di Retro Studios, con lo spin-off Prime Hunters che rimase l’unico esponente della saga sulla console “Dual Screen” (escludendo l’episodio Pinball, che meriterebbe una menzione d’onore). Un capitolo molto più action e meno esplorativo, quasi apocrifo per quanto di alta qualità, addirittura miracoloso per come riusciva a gestire il 3D sulla portatile. A rappresentare il genere era rimasta la “solita” e ultima tripletta di Igarashi, che avrebbe segnato la fine della sua carriera in Konami e della saga com’era strutturata dal ’97, fedele fino all’ultimo ai suoi dogmi di game design, mentre WayForward (già autori del fantastico Contra 4) nel frattempo decideva di far incontrare finalmente Metroid e gli Xenomorfi: un matrimonio che si doveva celebrare.

WAYFORWARD SI QUALIFICA RAPIDAMENTE COME UNO DEI NOMI PIÙ INTERESSANTI DEL PERIODO, SALTANDO DA SHANTAE A CONTRA 4 AD ALIENS: INFESTATION

In quegli anni la stessa Capcom cedette al fascino dei metroidvania nel tentativo di reinventare la formula di Mega Man, con i due ZX che abbandonarono la rigidità degli stage in favore di aree interconnesse che ben si sposavano con la classica progressione “livello-boss fight-nuova abilità”, rendendo tutto più organico, anche se sicuramente meno adrenalinico e diretto rispetto al passato. C’era stata una spaccatura, l’avventura 2D non era più una questione tra Nintendo e Konami, con la fine del 2008, anno di Castlevania: Order of Ecclesia, a rappresentare l’ideale passaggio di consegne di questi testi sacri di design dalle mani delle major a quelle di piccoli e geniali team capaci, vent’anni dopo Metroid, di far esplodere letteralmente il genere in frammenti unici, dalle sfumature iridescenti. Finalmente pop.

ETÀ DELL’ORO: INDIPENDENZA E CONTAMINAZIONI

Fa strano il parallelo con opere ben più blasonate, ma chi riportò il metroidvania “classico” su piattaforme casalinghe fu Chair Entertainment con Shadow Complex per Xbox 360, 2009, capace di fare una cosa estremamente interessante tra le altre: proporre un ambiente totalmente tridimensionale e poligonale, giocando con la profondità nonostante la progressione bidimensionale. Un lavoro che affascinò particolarmente MercurySteam, che nel frattempo, corsi e ricorsi storici, aveva appena preso in mano le redini dell’ennesima rielaborazione di Castlevania, raccogliendo il testimone di Igarashi, arrivando poi ad occuparsi dei due ultimi Metroid, che a Shadow Complex devono forse più di quello che sembra.

Ciò che dal momento di quell’uscita su Live Arcade ha ispirato così tanti sviluppatori a fare voto di design al metroidvania sono state principalmente tre cause: la necessità (unita al richiamo artistico) di creare opere bidimensionali, compatte, il rifiuto di molti verso una struttura “a livelli”, e la terribile nostalgia di Metroid e Castlevania, sia tra i creatori che tra il pubblico. La cosa meravigliosa era però vedere, gioco dopo gioco, come tutti volessero metterci del proprio, allontanarsi dall’emulazione ludo-estetica per crearsi uno spazio nella Storia, capace di resistere anche a un eventuale ritorno in pompa magna dei capostipiti.

GUACAMELEE FU un jalapeño piccantissimo nella bocca di chi bramava altre arcade-adventure

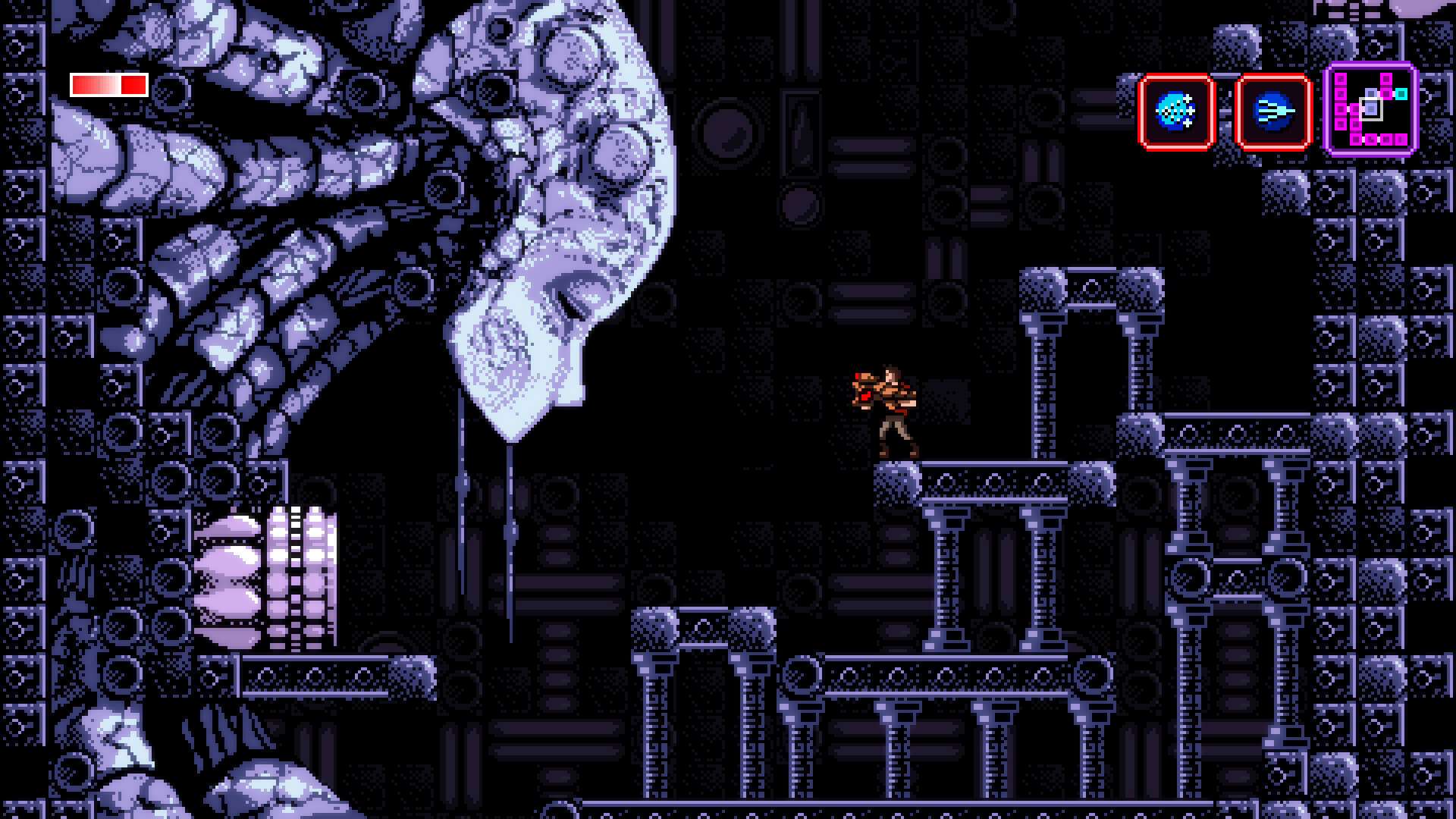

La sua estetica high-8-bit, con quelle vibrazioni alla Giger e le inevitabili reminiscenze dell’opera Nintendo lo resero un instant-classic, forse uno dei giochi più iconici dell’ultimo decennio, tra i portabandiera del movimento neo-2D. Il designer statunitense è oggi sicuramente uno dei più talentuosi in circolazione e ne è la dimostrazione il secondo capitolo, uscito quest’estate, capace di ribaltare totalmente certe convenzioni del genere, eliminando quasi totalmente le boss fight, puntando tutto sul senso di scoperta e inventandosi una mappa fronte-retro incredibile, capace di gestire gli spazi e l’esplorazione in modo straordinario e unico. Due aggettivi che potrebbero descrivere tranquillamente Ori and the Blind Forest, che nel 2015 incantò tutti e glorificò un’Xbox One in crisi d’identità, con Microsoft che puntò forte su Moon Studio (e anche su Studio MDHR con Cuphead) per regalare alla sua ammiraglia un’opera capace di spiccare su tutte per direzione artistica e gameplay. Il senso di spettacolo e di meraviglia che restituiva giocare Ori è stato indimenticabile per molti.

I DUE ORI SONO DEI QUADRI IN MOVIMENTO, VERI GIOIELLI DEL PANORAMA VIDEOLUDICO

L’affascinante mondo sotterraneo degli insetti, malato e marcio, vive di non detti, di narrazione ambientale superlativa e segreti nascosti nei recessi di una mappa che, a differenza della gran parte dei suoi simili, ha dimensioni gargantuesche, capaci di portare il conteggio delle ore verso le 60, se si volesse esplorarne ogni anfratto. Enorme e curatissimo. Un immaginario conturbante che accompagna il giocatore con un senso di oppressione sia ambientale che ludico, con il game over sempre dietro l’angolo, in attesa nell’oscurità insieme a meccanismi punitivi pronti a scattare per far rimpiangere ogni scelta errata. Amatissimo, universalmente riconosciuto come un capolavoro, intelligente nel mescolare praticamente alla perfezione due delle saghe più influenti di sempre, quella di Sakamoto e quella di Miyazaki, dando vita a una sotto-categoria (vogliamo chiamarla hollowvania? Metroidknight? Lasciamo perdere, va) di cui fanno parte il già citato Salt & Santuary, l’anti-cattolico Blasphemous e il delicatissimo Ender Lilies, diventando contemporaneamente incredibilmente influente e altrettanto fondamentale per le nuove generazioni: il loro Super Metroid/Symphony of the Night.

I NUOVI METROIDVANIA: ESPERIMENTI E SFUMATURE

E per correnti e sotto-correnti che prendono piede ci sono altri che semplicemente sperimentano, provano a dire la loro, presentando una nuova visione, con più o meno successo, e dimostrando indirettamente quante possibilità nasconde il genere e quanto l’etichetta di “metroidvania” sia ormai solo una consuetudine, incapace di rappresentare a dovere gran parte della produzione che finisce il questo calderone. Partendo da Dandara, titolo brasiliano in cui ci si muove solo saltando da una parete all’altra, rimbalzando dal pavimento al soffitto, con le stanze che ruotano di 360° trasformando tutto quasi in uno shooter-puzzle, passando poi al flippervania Yoku’s Island Express. Adorabile e super chill action-adventure dove tutta la mappa è un gigantesco flipper, con il giocatore invitato a interagire sia col simpatico scarabeo protagonista sia con le “pinne” che si trovano in giro, da far scattare per spararlo in aria insieme alla sua pallina (di sterco probabilmente) per dare vita a sequenze veramente folli.

Geniale, come l’idea di Image & Form di prendere Dig Dug e trasformarlo in un’avventura che scava sempre più a fondo nel level design, picconandolo letteralmente: SteamWorld Dig e soprattutto il suo seguito, unici esemplari di metroidvania speleologici con un gusto polveroso e delizioso per l’esplorazione. E se The Longing sostituisce i power up col “tempo”, lasciandosi scoprire lungo 400, reali, giorni (con splendidi escamotage per accelerare l’orologio), senza combattimenti o obiettivi che non siano l’attesa per il risveglio del proprio Re, Indivisible è riuscito a fondere l’RPG à la Valkyrie Profile (con combattimenti quasi da picchiaduro) ed esplorazione non lineare in un’opera non perfetta ma sicuramente unica, tutta da vivere. Ma probabilmente l’incontro più cult tra generi degli ultimi anni è stato quello tra metroidvania e roguelite messo in scena da Motion Twin con Dead Cells. Potenziamenti permanenti per sbloccare nuove ambientazioni, bivi alla fine dei livelli stile Castlevania vecchia scuola, segreti, scorciatoie e uno dei più fluidi e arroganti combat system bidimensionali degli ultimi anni: praticamente un successo annunciato.

E quindi a questo la domanda è una sola: ha ancora senso usare il termine “metroidvania”? Genere nato fluido e che non è mai riuscito a cristallizzarsi, rimanendo in forma di idea, una sensazione in continuo mutamento, facilmente distinguibile ma difficilmente descrivibile fin da Metroid, basato proprio sulle contaminazioni ludiche e il desiderio di ossigeno virtuale. Ha senso, certo, ma non dev’essere una scusa per ridurre il discorso sul genere a paragoni tra opere che hanno ben poco da spartire. Lo stesso termine che cerca di descriverli è un metronomo che oscilla tra due estremi opposti, nati in epoche e per esigenze diverse, accomunati da un unico desiderio: dare agli action/adventure 2D quel respiro che fuori dagli RPG era impossibile trasmettere, se non nascondendo le barriere e stimolando il giocatore ad aprire ogni porta, senza punteggi e timer, svelando ogni “quadratino” di mappa fino a conquistare quella libertà che all’inizio è solo una promessa, un invito.