A trent’anni dalla prima scheda audio interna prodotta da Creative Labs, ci è punta vaghezza di ripercorrere, almeno in parte, la storia di questo importante componente hardware. Oggi diamo per scontato che qualsiasi elaboratore elettronico – un computer, una console o un telefono cellulare – sia in grado di produrre suoni di altissima qualità, ma non è stato sempre così. Anzi, trent’anni fa, i PC erano macchine grigie e quasi completamente mute, dotate soltanto di un piccolo altoparlante, con cui era praticamente impossibile ottenere suoni elaborati, chiari e cristallini. Per andare oltre i “beep” era necessario comprare una “scheda audio”. Al pari di tutte le altre componenti dell’informatica, queste espansioni ebbero un’infanzia travagliata e un’adolescenza affascinante e tumultuosa, con diversi player in guerra fra loro a suon di voci, canali ed effetti speciali, un po’ come capitò alle schede video o agli acceleratori 3D. Oggi sono quasi completamente scomparse, visto che la loro funzione è stata assorbita da circuiti più semplici e integrati nelle schede madri, ma vale davvero la pena ripercorrerne la storia, per ricordare quando non solo gli audiofili e i più esigenti, ma tutti quanti noi eravamo costretti a scegliere e acquistare anche questo componente.

A trent’anni dalla prima scheda audio interna prodotta da Creative Labs, ci è punta vaghezza di ripercorrere, almeno in parte, la storia di questo importante componente hardware. Oggi diamo per scontato che qualsiasi elaboratore elettronico – un computer, una console o un telefono cellulare – sia in grado di produrre suoni di altissima qualità, ma non è stato sempre così. Anzi, trent’anni fa, i PC erano macchine grigie e quasi completamente mute, dotate soltanto di un piccolo altoparlante, con cui era praticamente impossibile ottenere suoni elaborati, chiari e cristallini. Per andare oltre i “beep” era necessario comprare una “scheda audio”. Al pari di tutte le altre componenti dell’informatica, queste espansioni ebbero un’infanzia travagliata e un’adolescenza affascinante e tumultuosa, con diversi player in guerra fra loro a suon di voci, canali ed effetti speciali, un po’ come capitò alle schede video o agli acceleratori 3D. Oggi sono quasi completamente scomparse, visto che la loro funzione è stata assorbita da circuiti più semplici e integrati nelle schede madri, ma vale davvero la pena ripercorrerne la storia, per ricordare quando non solo gli audiofili e i più esigenti, ma tutti quanti noi eravamo costretti a scegliere e acquistare anche questo componente.

UN BREVE GLOSSARIO

In questo (lunghissimo) articolone userò diversi termini che potrebbero non essere chiari, per cui – forse – è meglio illustrarli. Con “voci” si intende il numero di note che una scheda può produrre contemporaneamente; una scheda capace di produrre più voci è detta polifonica. Per comprendere meglio il concetto, si pensi a un’orchestra: il numero delle voci coincide con quello dei musicisti che la compongono.

La purezza di un suono campionato dipende principalmente dalla frequenza di campionamento

La purezza di un suono campionato dipende principalmente dalla frequenza di campionamento (espressa in kilohertz) e dalla sua risoluzione (espressa in bit): in entrambi i casi, più alto è il numero, migliore è la qualità. Ogni suono emesso dal computer deve passare dalla forma digitale a quella analogica, cioè da un valore numerico a un segnale elettrico di una certa intensità. A occuparsene è un convertitore digitale-analogico (DAC).

GLI ANNI DELLA SINTESI

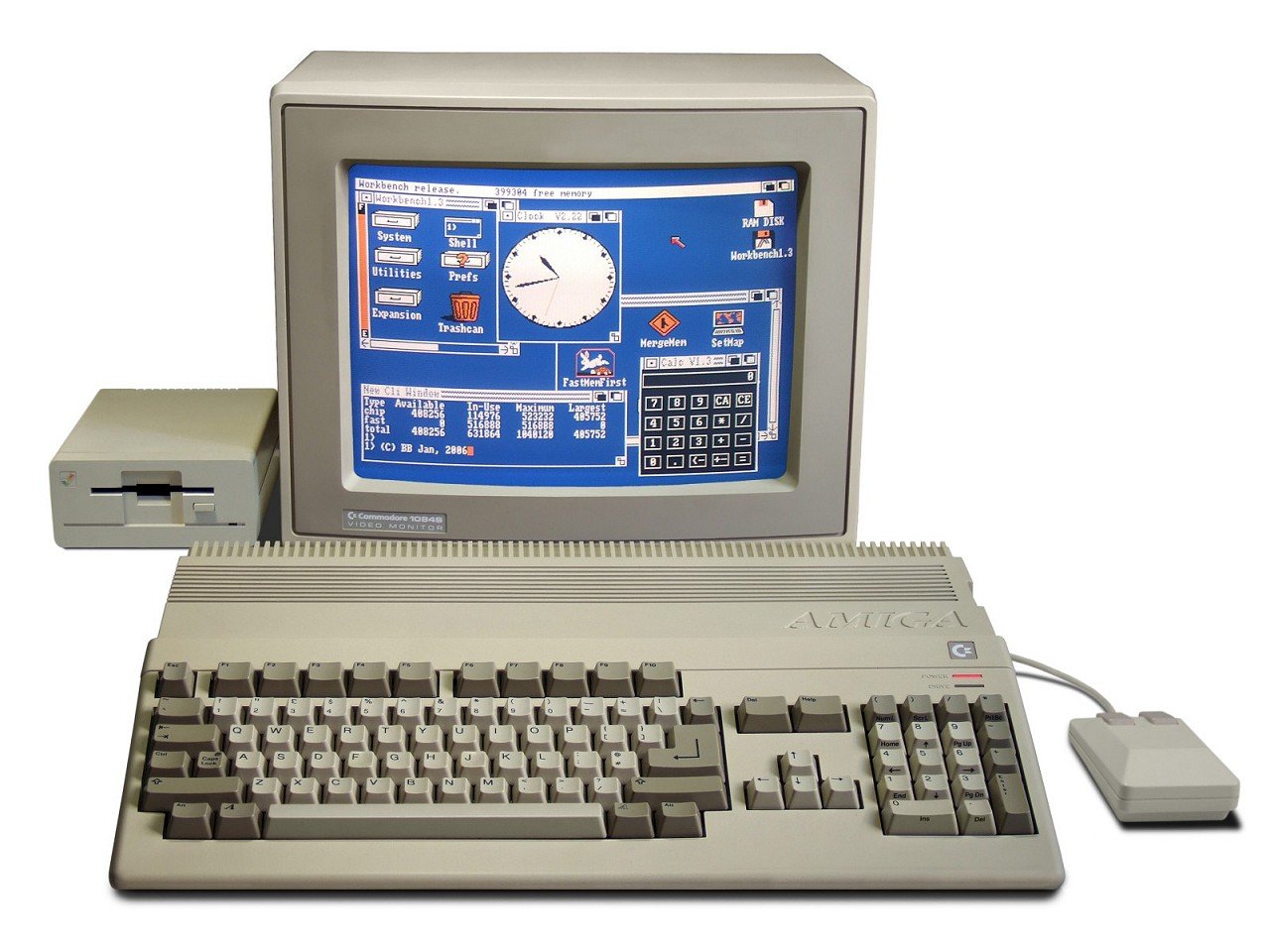

Per trovare le origini dell’audio su PC dobbiamo ampliare un po’ il discorso, includendo il settore degli home computer e quello delle sale giochi arcade, visto che negli anni Ottanta dettavano legge nel mondo dei videogiochi. Quando i primi PC (1981) potevano emettere delle semplici onde quadre dal loro tristissimo cicalino, il ben più modesto Commodore 64 (1983) disponeva addirittura di un sintetizzatore a tre voci, il SID, capace di generare quattro diversi tipi di forme d’onda e di applicare, a ciascuna voce, parametri di attacco, caduta, sostegno e rilascio. Sebbene incapace di produrre suoni stereofonici, il SID aveva un “timbro” particolare e facilmente riconoscibile, ed è tuttora apprezzato dai musicisti e considerato uno dei processori più innovativi di sempre. Successivamente (1985), sarà sempre Commodore a stupire tutti con Paula, il chip audio presente in tutta la linea di personal e home computer Amiga: un sintetizzatore stereofonico a 4 voci, capace però di elaborare e riprodurre anche suoni campionati a 8 bit (la digitalizzazione, invece, avveniva tramite espansioni di terzi).

Successivamente (1985), sarà sempre Commodore a stupire tutti con Paula, il chip audio presente in tutta la linea di personal e home computer Amiga: un sintetizzatore stereofonico a 4 voci, capace però di elaborare e riprodurre anche suoni campionati a 8 bit (la digitalizzazione, invece, avveniva tramite espansioni di terzi).

Tutti i PC dell’epoca disponevano di una porta parallela usata per la stampante, e collegandovi un semplice circuito di conversione digitale-analogica poteva essere usata anche per riprodurre suoni

Non erano, però, gli unici chip audio sulla piazza: diverse aziende giapponesi vendevano le loro soluzioni ai produttori di coin-op e di console da gioco, e sarà una soluzione di Yamaha a dare vita, nel 1987, alla Music Synthesizer di AdLib, la prima scheda audio di successo. Prima di allora (1984), IBM e Radio Shack tentarono di penetrare nel settore domestico con due PC dotati di grafica a colori e di un chip audio, il PCJr e il Tandy 1000. Questi due computer potevano gestire fino a tre voci su un singolo canale, un po’ come il Commodore 64, ma senza una sintesi altrettanto variegata.

Tutti i PC dell’epoca, tuttavia, disponevano di una porta parallela usata, solitamente, per collegare una stampante. Questa porta permetteva di trasferire 8 bit contemporaneamente e, collegandovi un semplice circuito di conversione digitale-analogica, poteva essere usata anche per riprodurre suoni: è su questo principio che si basarono due prodotti piuttosto popolari in quegli anni, il Disney Sound Source e il Covox, che con un po’ di fantasia oggi potremmo considerare gli antenati delle attuali schede audio USB. Ovviamente, il loro problema era la risoluzione di soli 8 bit, che si riducevano addirittura a 7 nell’economica soluzione Disney: più che suonare gracchiavano, ma in fondo ai pionieri non spettano anche le frecce (nel ginocchio, ndBelboz)?

NASCONO LE SCHEDE AUDIO

Il mercato delle schede audio nasce ufficialmente nel 1987, grazie a tre aziende diverse: AdLib, Roland e Creative Labs. Come premesso poco fa, AdLib basò la sua scheda Music Systhesizer sul chip audio Yamaha YM3812, noto anche come OPL2. Poteva funzionare in due modi: generando fino a 9 voci completamente programmabili, oppure combinare tre voci (reali) fra loro per sintetizzare fino a cinque voci (mixate) di sole percussioni, lasciando le restanti sei a disposizione di altri tipi di strumenti. Il tutto, in ogni caso, su un singolo canale.

L’MT-32 dispondeva di un banco di strumenti pre-campionati e poteva sintetizzare le note elaborandone la forma d’onda

LE PRIME SOUND BLASTER

AdLib aveva vinto la battaglia della prima scheda audio di successo, imponendo il suo standard alle software house, ma il chip OPL2 era prodotto da terze parti e, pertanto, disponibile a chiunque. Creative decise allora di basare su di esso la scheda successiva, la prima Sound Blaster (1989), dotandola brillantemente di una game port compatibile con i joystick dell’epoca. Chi avrebbe optato per una Sound Blaster, in pratica – oltre a ottenere una scheda in tutto e per tutto compatibile con una AdLib – avrebbe risparmiato i 50 dollari necessari all’acquisto di un adattatore per game port, dispositivo che in precedenza si comprava separatamente.  Non solo: la scheda Sound Blaster disponeva anche di un micro-controller Intel e di un ingresso in linea con cui poteva campionare e riprodurre i suoni, seppure alla risoluzione di 8 bit e alla frequenza, in registrazione, di soli 12 KHz (per confronto: i compact disc hanno una risoluzione di 16 bit e una frequenza di 44,1 KHz). In riproduzione, però, poteva arrivare a 22 KHz. Questi due accorgimenti, uniti a un prezzo più abbordabile, cambiarono completamente le carte in tavola, decretando il successo delle Sound Blaster ai danni di AdLib che, tre anni più tardi, chiuse per bancarotta.

Non solo: la scheda Sound Blaster disponeva anche di un micro-controller Intel e di un ingresso in linea con cui poteva campionare e riprodurre i suoni, seppure alla risoluzione di 8 bit e alla frequenza, in registrazione, di soli 12 KHz (per confronto: i compact disc hanno una risoluzione di 16 bit e una frequenza di 44,1 KHz). In riproduzione, però, poteva arrivare a 22 KHz. Questi due accorgimenti, uniti a un prezzo più abbordabile, cambiarono completamente le carte in tavola, decretando il successo delle Sound Blaster ai danni di AdLib che, tre anni più tardi, chiuse per bancarotta.

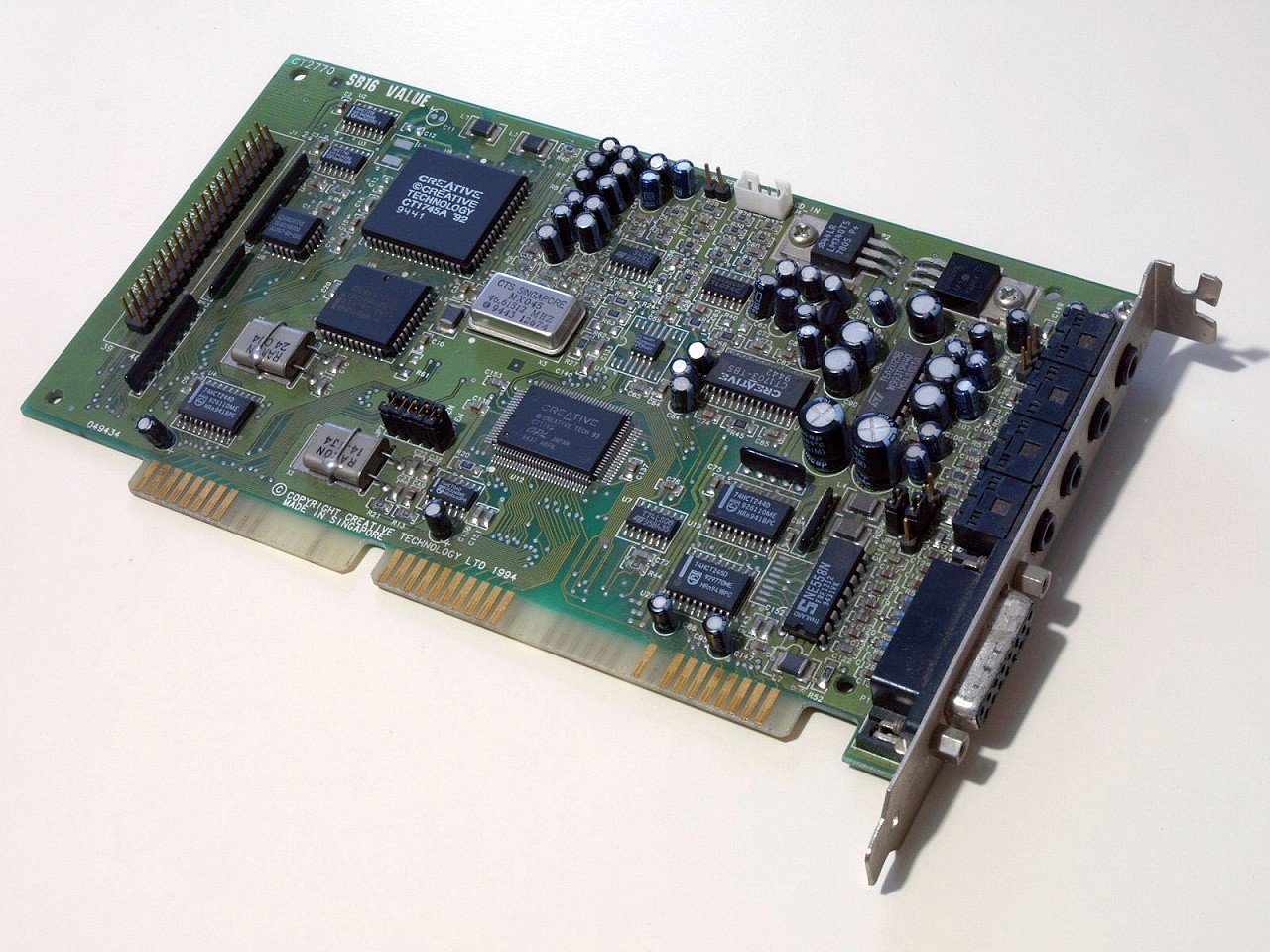

è col modello Pro 2 (1991) e con la Sound Blaster 16 (1992) che le schede di Creative entreranno ufficialmente nell’era dell’alta fedeltà

Creative, nel frattempo, propose diverse revisioni della scheda Sound Blaster, eliminando la retro-compatibilità con l’ormai obsoleta Music System e migliorando sensibilmente la qualità dell’audio campionato, fino a produrre, nel 1990, la Sound Blaster Pro, dotata di due processori YM3812, e pertanto in grado di lavorare in stereofonia. Inoltre, la Pro integrava anche un controller per lettori CD-ROM, dispositivi che – in quegli anni – costavano ancora parecchio, ma che aprirono la strada a quella che Microsoft definì “multimedialità”. La frequenza del campionamento saliva a 22 o 44 KHz per suoni stereo o mono, e naturalmente poteva riprodurre i suoni campionati a 16 bit, 44 KHz registrati su CD.

Sarà però col modello Pro 2 (1991) e con la Sound Blaster 16 (1992) che le schede di Creative entreranno ufficialmente nell’era dell’alta fedeltà, supportando pienamente la registrazione e la riproduzione stereofonica di suoni alla stessa qualità dei compact disc, introducendo una porta MIDI MP401 compatibile UART e un socket per espansioni come la Wave Blaster, una “wavetable” per musicisti. I sintetizzatori YM3812 furono sostituiti con il più avanzato YMF262 (OPL3: 18 voci, 4 canali, percussion mode, migliori capacità di sintesi, stereofonia), che ci farà compagnia anche nelle successive schede della famiglia AWE. Il salto di qualità maturato in questi quattro anni e lo straordinario successo di pubblico imposero, di fatto, un nuovo standard.

LA SUPREMAZIA DEI CAMPIONI

Anche se la sintesi del suono era importante, la vera partita della computer-music, soprattutto quella legata ai videogiochi, si sarebbe giocata su un campo differente: per quanto complessi, i sintetizzatori producevano suoni molto “artificiali” e, soprattutto, diversi in base al chip utilizzato. Inoltre, non esisteva un vero e proprio standard nella scelta degli strumenti sintetizzati: il formato MIDI, per esempio, prevedeva l’esistenza di 128 strumenti, ma il loro ordine era lasciato alla consuetudine e all’umore dei produttori che, per esempio, sulla traccia numero 1 avrebbero potuto mettere indifferentemente un pianoforte o una batteria.

I tracker sono popolari ancora oggi

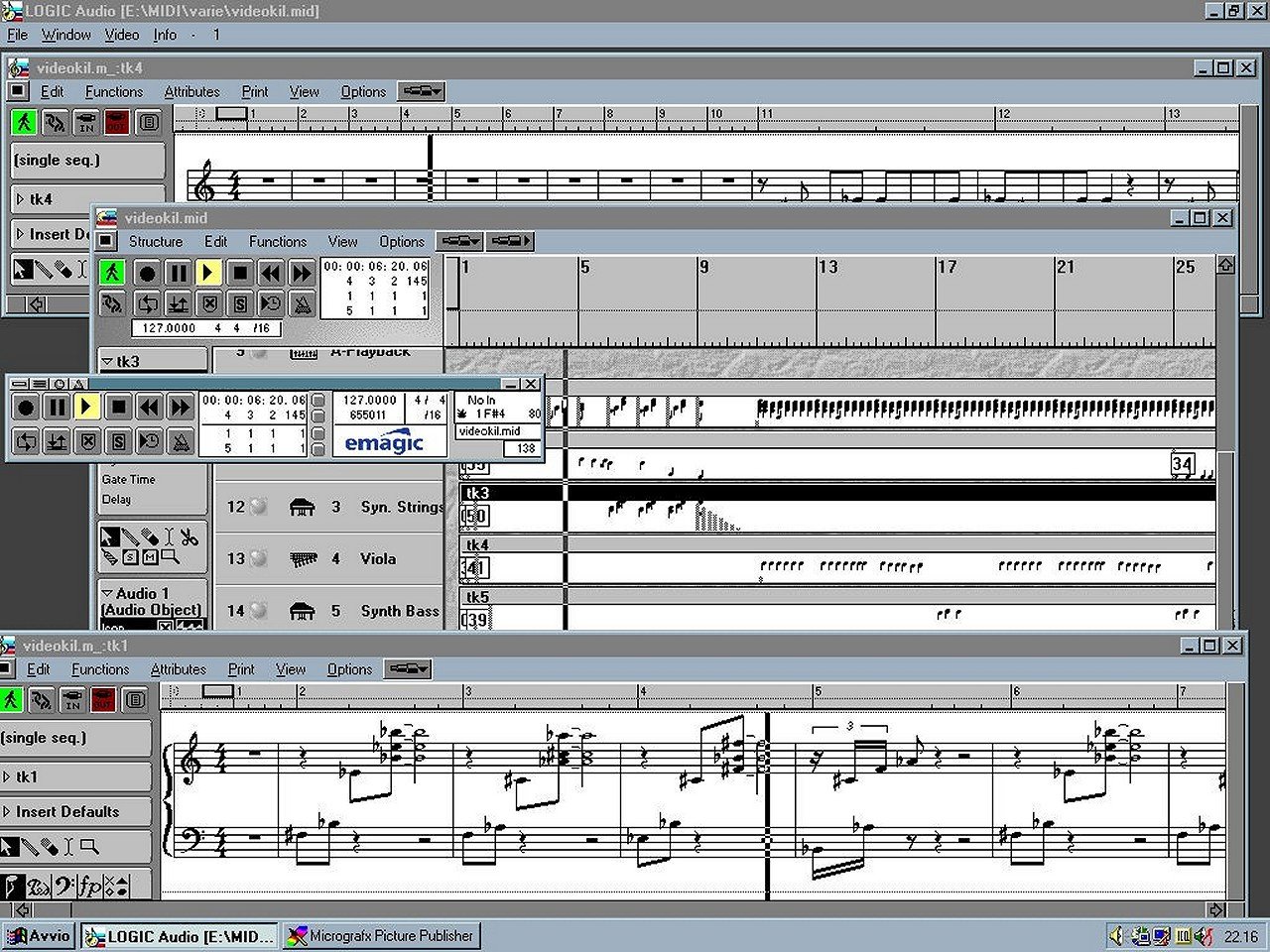

ROBA DA MUSICISTI

Negli anni successivi, le schede audio cominciano a erodere il mercato dei moduli MIDI esterni (come l’MT-32 e il successivo Sound Canvas SC-55 di Roland) inglobandone le maggiori funzioni. Già nel 1992, Gravis propose la sua eccellente scheda UltraSound, capace di riprodurre campioni a 16 bit con la stessa qualità di un compact disc e, contestualmente, digitalizzare suoni a 8 bit e 44,1 KHz. Ma la vera novità proposta dalla UltraSound era il metodo di lavoro del sintetizzatore, che faceva uso di 256 KB di RAM on board (espandibili a 1 MB), in cui i programmatori di giochi potevano inserire i loro strumenti e lasciare che la scheda li interpolasse per ottenere le note desiderate. In altre parole, lavorava come i tracker, con il vantaggio di lasciare libera la RAM di sistema e, quindi, più risorse a disposizione dei giochi stessi.

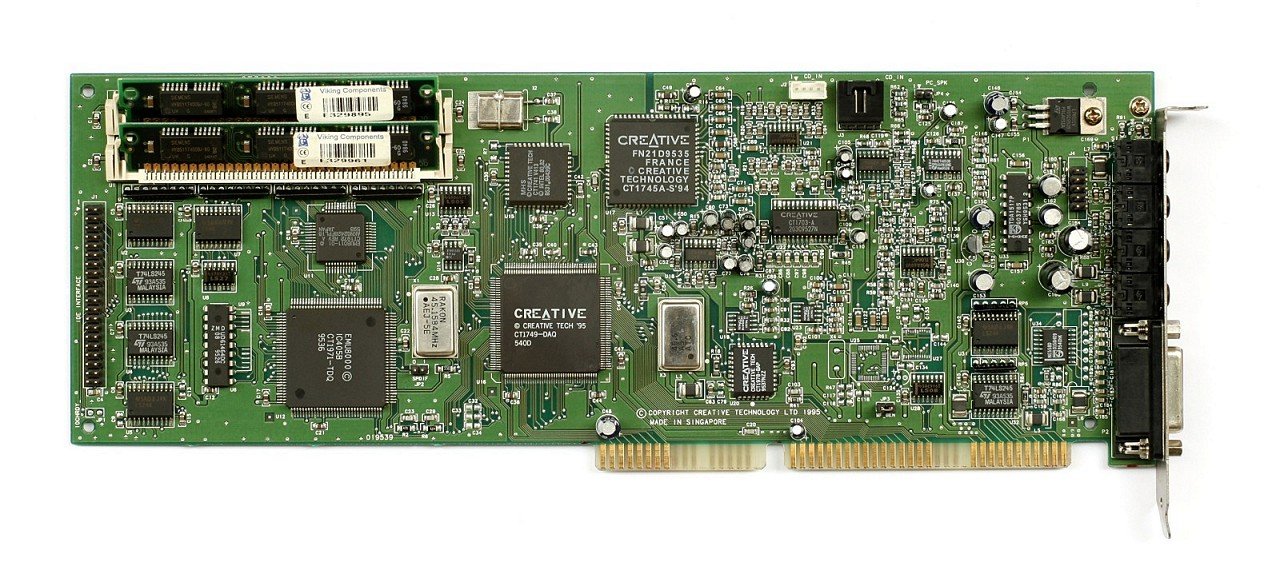

Le schede Sound Blaster Pro potevano lavorare in maniera simile, ma non avevano RAM a disposizione, richiedendo quindi che parte della memoria del computer fosse riservata ai sample. Gravis, in ogni caso, non riuscì a impensierire Creative più di tanto: l’UltraSound non era perfettamente compatibile con lo standard imposto dalla rivale, perché non disponeva dei chip OPL2, come risultato non fu ben accolta dal pubblico giocante. Per chi voleva fare musica, in quegli anni, ricorreva spesso il nome di Turtle Beach che – fra il 1991 e il 1994 – realizzò le sue soluzioni Multisound Classic, dalle caratteristiche davvero rivoluzionarie: erano basate sul processore EMU Proteus XR e si avvalevano di due logiche di controllo di Motorola, un 56001 e un 68000 (sì, la stessa CPU di Amiga e Atari ST!) per il campionamento e la riproduzione dei suoni. Erano disponibili due wavetable su ROM da 2 e 4 MB. La produzione proseguì fino al 1993, quando Creative comprò E-mu Systems e bloccò la fornitura di chip XR. Turtle Beach, in ogni caso, continuò a produrre schede audio per diversi anni ancora, anche dopo l’acquisizione da parte di Voyetra nel 1996. Nel 1992, la Sound Blaster 16 disponeva di feature più o meno equivalenti e, per chi volesse fare musica, c’era pur sempre l’espansione Wave Blaster. Non aveva gli stessi strumenti offerti da un Roland SC-55, ma costava meno e ciò – in fondo – poteva bastare. Creative, inoltre, stava già preparando una nuova generazione di schede audio.

Le schede Sound Blaster Pro potevano lavorare in maniera simile, ma non avevano RAM a disposizione, richiedendo quindi che parte della memoria del computer fosse riservata ai sample. Gravis, in ogni caso, non riuscì a impensierire Creative più di tanto: l’UltraSound non era perfettamente compatibile con lo standard imposto dalla rivale, perché non disponeva dei chip OPL2, come risultato non fu ben accolta dal pubblico giocante. Per chi voleva fare musica, in quegli anni, ricorreva spesso il nome di Turtle Beach che – fra il 1991 e il 1994 – realizzò le sue soluzioni Multisound Classic, dalle caratteristiche davvero rivoluzionarie: erano basate sul processore EMU Proteus XR e si avvalevano di due logiche di controllo di Motorola, un 56001 e un 68000 (sì, la stessa CPU di Amiga e Atari ST!) per il campionamento e la riproduzione dei suoni. Erano disponibili due wavetable su ROM da 2 e 4 MB. La produzione proseguì fino al 1993, quando Creative comprò E-mu Systems e bloccò la fornitura di chip XR. Turtle Beach, in ogni caso, continuò a produrre schede audio per diversi anni ancora, anche dopo l’acquisizione da parte di Voyetra nel 1996. Nel 1992, la Sound Blaster 16 disponeva di feature più o meno equivalenti e, per chi volesse fare musica, c’era pur sempre l’espansione Wave Blaster. Non aveva gli stessi strumenti offerti da un Roland SC-55, ma costava meno e ciò – in fondo – poteva bastare. Creative, inoltre, stava già preparando una nuova generazione di schede audio.

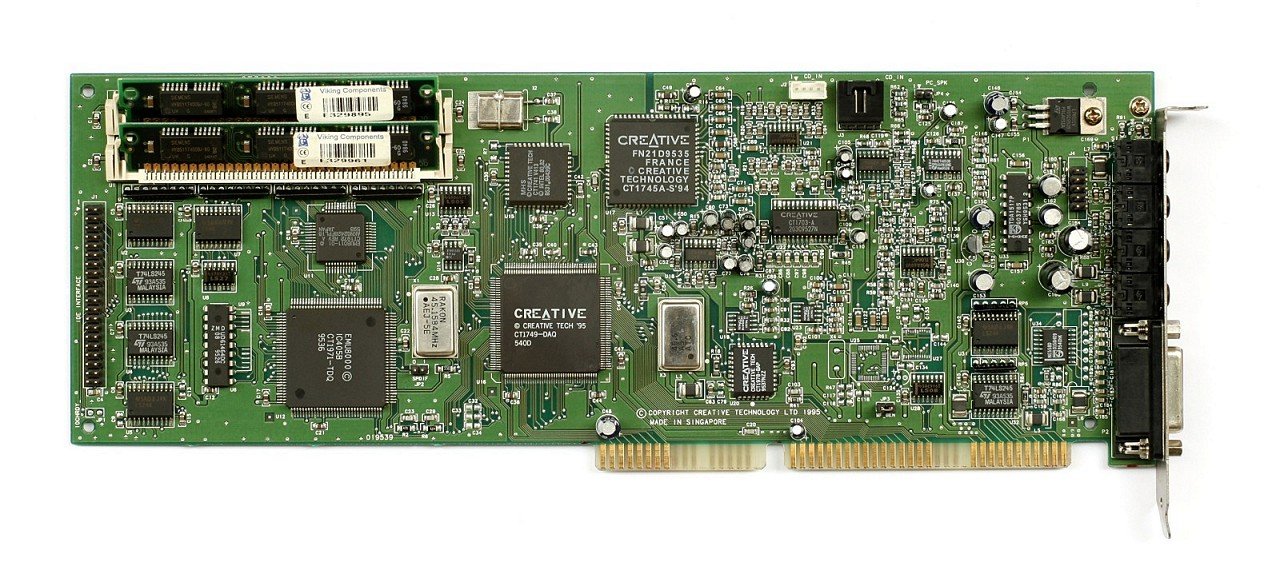

L’EPOCA DELLE AWE

Fra il 1994 e il 1996, Creative Labs propose una serie di schede audio completamente nuove, che – oltre a diventare dei “must” per gli smanettoni – strizzarono pesantemente gli occhi ai “piccoli” musicisti. Con la Sound Blaster AWE32 (AWE stava per advanced wave effects), Creative introdusse un nuovo sintetizzatore MIDI basato sul chip EMU8000, suddividendo la scheda in due aree ben distinte: una dedicata alla sintesi tradizionale del suono, con il solito Yamaha OPL3, e una pensata principalmente per i musicisti, con il nuovo sintetizzatore EMU8000, 1 MB di strumenti memorizzati in una ROM e ulteriori 512 KB di RAM per i sample personalizzati, espandibili fino a 28 MB tramite apposite SIMM.

con le AWE64 Value e Gold si chiude un’epoca

ARRIVA LO STANDARD AC97

Nel 1997, Intel Architectures Labs definì uno standard per codec audio (un “codec” è uno strumento, software o hardware, destinato alla CODifica e alla DECodifica di un segnale) chiamato AC97, che supportava audio a 5.1 canali con una risoluzione di 20 bit, e dettava le specifiche per tre componenti: il controller digitale (DC97) integrato nel chipset della scheda madre, il codec audio/modem AC97 che includeva tutta la parte analogica e poteva essere realizzato da diversi produttori e, infine, l’interfaccia digitale AC-Link destinata a collegarli.

Nel 1997 si apriva l’era dei chip audio integrati

CAMBIO D’INTERFACCIA

In quel periodo i PC stavano progressivamente abbandonando il collaudato bus ISA per abbracciare il più flessibile PCI. Il problema, però, è che tutti i chip audio dell’epoca erano stati pensati per l’illustre predecessore, richiedendo pesanti adattamenti per funzionare con il nuovo bus.  Se, nel bene e nel male, la maggior parte dei produttori si era arrangiata con delle logiche di conversione (che però aumentavano la complessità del PCB e il costo delle schede), Ensoniq aveva risolto il problema brillantemente, producendo dei chip capaci di virtualizzare il vecchio bus ISA e di emulare una scheda Sound Blaster in modo quasi del tutto trasparente alle applicazioni.

Se, nel bene e nel male, la maggior parte dei produttori si era arrangiata con delle logiche di conversione (che però aumentavano la complessità del PCB e il costo delle schede), Ensoniq aveva risolto il problema brillantemente, producendo dei chip capaci di virtualizzare il vecchio bus ISA e di emulare una scheda Sound Blaster in modo quasi del tutto trasparente alle applicazioni.

Prima dell’acquisizione, Ensoniq aveva prodotto una serie di schede audio PCI basate sui suoi processori ES1370 chiamate AudioPCI, in grado di riprodurre il funzionamento delle Sound Blaster Pro e AdLib Gold e di supportare il formato General MIDI, ma del tutto prive di hardware per la sintesi FM, simulata in malo modo con l’uso di sample. In seguito all’acquisizione, Creative tolse dai driver il supporto al sintetizzatore “farlocco” e aggiunse la compatibilità con le schede Sound Blaster 16, trasformando le schede AudioPCI in quelle che sarebbero diventate le Sound Blaster 16 PCI, PCI 64 e PCI 128. Il processore ES1370 venne poi declinato in più varianti (ES1371, ES1373) compatibili con lo standard AC97, permettendo così a Creative Labs di fornire chip audio ai produttori di schede madri. Il pericolo di vedersi “soffiare” il mercato era scongiurato.

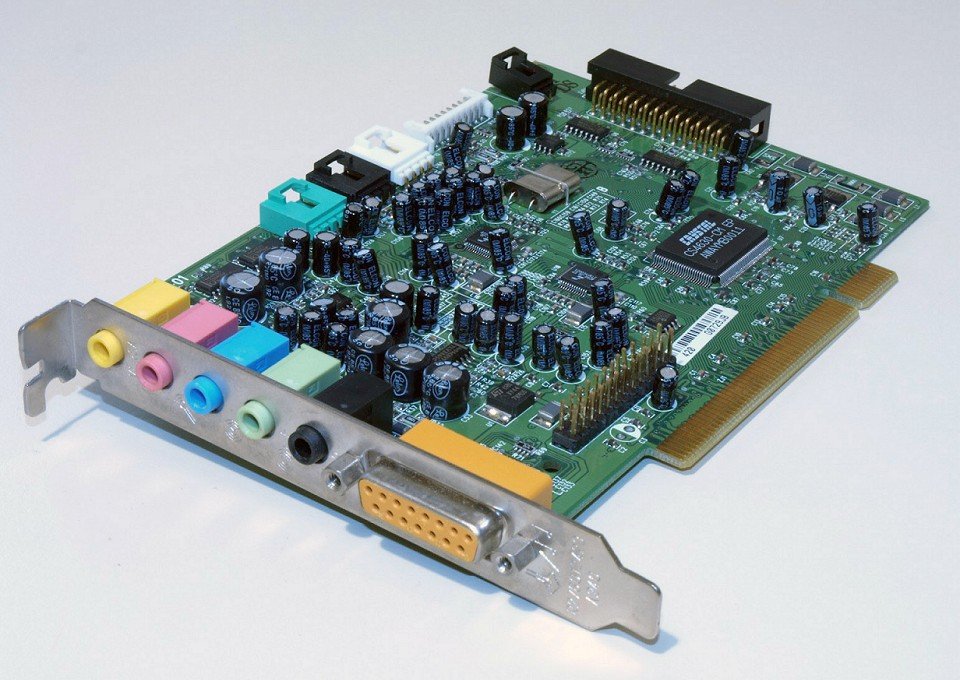

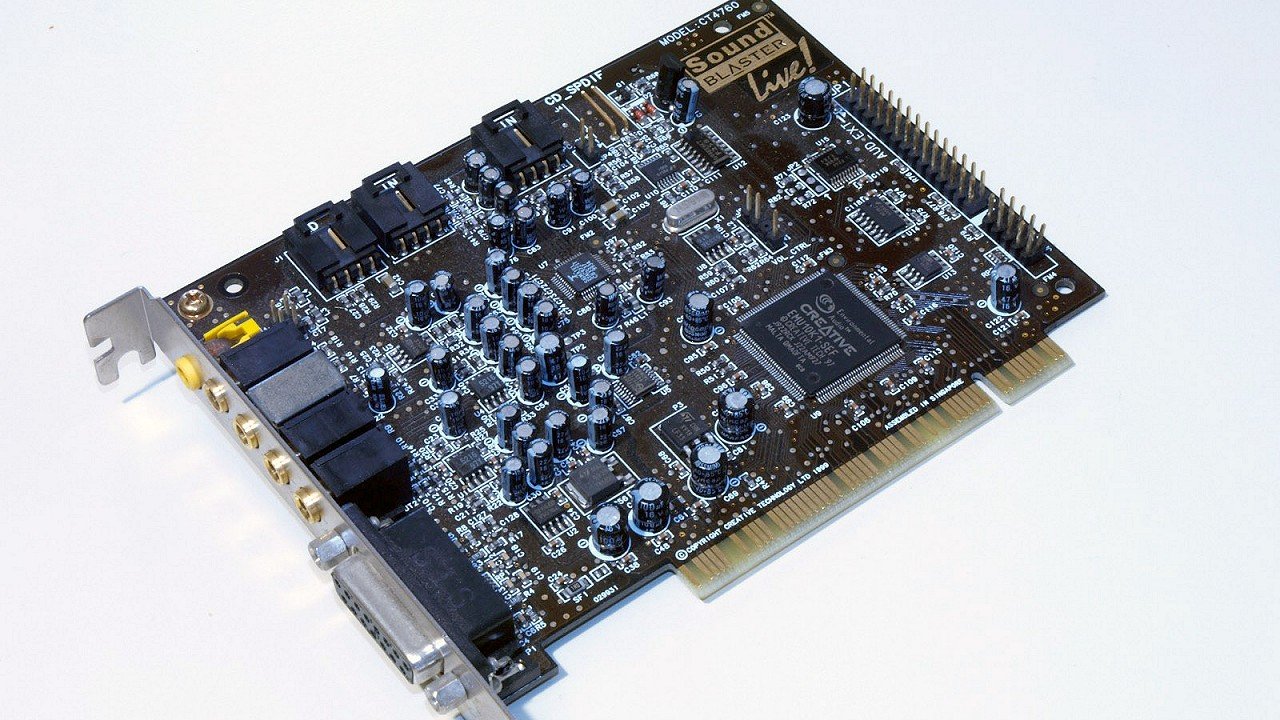

EFFETTI SPECIALI E AMBIENTI ULTRAVIVACI

Con l’arrivo del nuovo millennio e dei millemila concorrenti di cui sopra, appariva abbastanza chiaro che il vecchio “modello” delle schede audio dedicate andasse rivisto e ampliato, se si desiderava sopravvivere. Con la successiva Sound Blaster Live! (1998), Creative introduceva l’uso di un DSP (digital signal processor) nelle proprie schede audio. Il nuovo processore EMU10K1, dotato di 2,4 milioni di transistor e formalmente capace di erogare 1000 MIPS, si avvaleva di un’interfaccia busmaster PCI per accedere ai sample memorizzati in un’area della RAM del computer, mentre la conversione AD-DA, così come il mixing analogico, era affidata a un chip compatibile con lo standard AC97, che operava a 48 KHz.

Tutte le schede SB Live! disponevano di almeno 4 uscite, in grado di generare audio surround

Nel 1999, Hercules mise in vendita la sua Studio ISIS che – a prescindere dal nome, che oggi inquieta – era davvero un’espansione molto interessante per chiunque facesse musica con il proprio computer: basata su slot PCI e dotata di un rack esterno con ben 10 ingressi in linea, poteva fare da mixer e disponeva di una favolosa wavetable integrata. Aveva anche una modalità gaming, ma lo scarso supporto post-vendita, culminato con l’impossibilità di usare il prodotto sui sistemi derivati da Windows NT (2000, XP) rilasciati di lì a poco, ne decretò il rapido declino. Hercules, in seguito, produsse altre schede basate su codec AC97, ma senza mai raggiungere lo stesso livello di specializzazione.

L’INEVITABILE CAMBIAMENTO

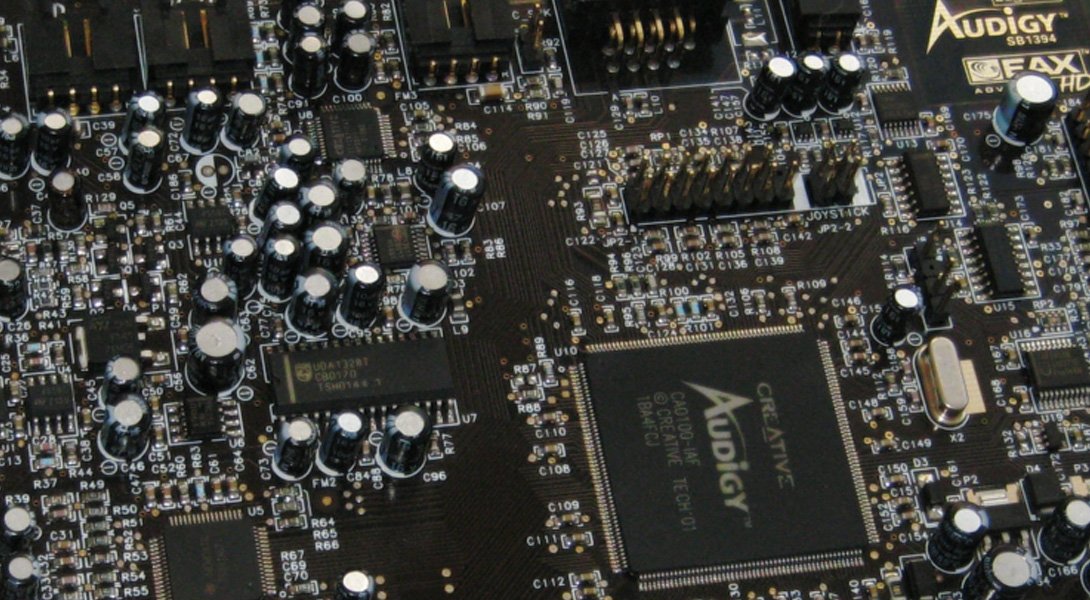

Dal 2001 al 2004 la famiglia di schede Live! cedette il passo alle Audigy, basate su revisioni successive dell’EMU10K1 e dotate di un maggior numero di canali (6.1 e 7.1), di versioni seguenti delle estensioni EAX, di frequenze di campionamento sempre maggiori (fino a 192 KHz), di componenti elettronici sempre migliori (come i DAC CS4398 di Cirrus Logic), oltre che di accorgimenti tecnici finalizzati a ottenere la massima purezza del suono. Il culmine dell’evoluzione di queste schede si materializzò nel 2005 con il lancio delle Sound Blaster X-Fi, che – nel 2008 – affrontarono il passaggio dal bus PCI al più moderno PCI Express. Il mondo, però, era cambiato: inizialmente solo le schede dedicate potevano permettersi gli effetti posizionali e d’ambiente, perché per elaborarli serviva una potenza di calcolo considerevole, che avrebbe influito negativamente sull’esecuzione dei giochi se, a pensarci, fosse stato il processore centrale del computer. Tuttavia, col passare delle generazioni, le CPU di AMD e Intel sono diventate sempre più potenti e, quindi, potevano occuparsi anche di questa attività senza che l’esecuzione dei giochi subisse rallentamenti. Comprare una scheda audio dedicata, in altre parole, diventava sempre meno indispensabile per una fetta sempre maggiore di pubblico, e negli anni dal 2000 al 2008 le vendite di schede audio dedicate diminuirono dell’80%. Non stupisce, quindi, che i prodotti successivi fossero in qualche modo “ritagliati” su esigenze specifiche, piuttosto che cercare di accontentare una rosa più ampia di appassionati: le Sound Blaster Recon3D PCIe, Recon3D Fatal1ty Professional e Recon3D Fatal1ty Champion (2011) erano espressamente rivolte ai videogiocatori e disponevano di una nuova unità centrale, il processore Sound Core3D, che – in buona sostanza – riproponeva tutte le caratteristiche salienti delle precedenti X-Fi, ma abbandonava i driver ASIO (cari ai musicisti) in favore del nuovo software di controllo SBX Pro Studio. Chiuderà la carrellata la serie Sound Blaster Z, uscita nell’agosto dell’anno successivo: a una qualità del suono generalmente migliore rispetto alle Recon3D, il modello ZxR in particolare si distingue per l’uso di DAC TI Burr-Brown con un rapporto segnale/rumore (SNR) di 124 dB, due op-amp intercambiabili, un amplificatore per cuffie da 600 ohm / 80 mW e, soprattutto, una daughterboard con ingresso e uscita S/PDIF e due ingressi RCA con un convertitore ADC TI Burr-Brown da 123 dB di SNR.

Comprare una scheda audio dedicata, in altre parole, diventava sempre meno indispensabile per una fetta sempre maggiore di pubblico, e negli anni dal 2000 al 2008 le vendite di schede audio dedicate diminuirono dell’80%. Non stupisce, quindi, che i prodotti successivi fossero in qualche modo “ritagliati” su esigenze specifiche, piuttosto che cercare di accontentare una rosa più ampia di appassionati: le Sound Blaster Recon3D PCIe, Recon3D Fatal1ty Professional e Recon3D Fatal1ty Champion (2011) erano espressamente rivolte ai videogiocatori e disponevano di una nuova unità centrale, il processore Sound Core3D, che – in buona sostanza – riproponeva tutte le caratteristiche salienti delle precedenti X-Fi, ma abbandonava i driver ASIO (cari ai musicisti) in favore del nuovo software di controllo SBX Pro Studio. Chiuderà la carrellata la serie Sound Blaster Z, uscita nell’agosto dell’anno successivo: a una qualità del suono generalmente migliore rispetto alle Recon3D, il modello ZxR in particolare si distingue per l’uso di DAC TI Burr-Brown con un rapporto segnale/rumore (SNR) di 124 dB, due op-amp intercambiabili, un amplificatore per cuffie da 600 ohm / 80 mW e, soprattutto, una daughterboard con ingresso e uscita S/PDIF e due ingressi RCA con un convertitore ADC TI Burr-Brown da 123 dB di SNR.

Le uscite sempre più rarefatte e distaccate nel tempo non devono stupire. Ormai, le schede audio sono prodotti sempre più di nicchia, sempre più difficili da vendere: se l’audio on board non basta, infatti, una scheda 5.1 USB costa solo cinque euro su Trovaprezzi, e tramite la porta USB è possibile collegare cuffie o altoparlanti che – necessariamente – ne includono una per la decodifica. Le schede audio sono morte, viva le schede audio!

Credits (per le foto):

Commodore 64, Amiga, AdLib Music Synthesizer, Creative Sound Blaster AWE32 – Wikimedia Creative commons

Disney Sound Source – www.acrpc.net

Creative Sound Blaster 1.5 CT1320C – www.wavetable.net